|

|

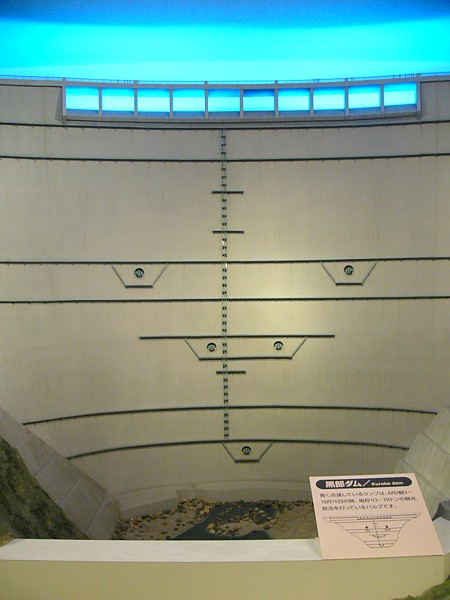

≪黒部ダム インプレッション≫

水を支える力学的構造を最高度に極めたドームアーチ形のダムです。ダムの造形はまさに究極の機能美を備えています。左右にウィングを備えていますが、岩盤の強度が足りなかったためとは言え脇仏のようでこれもまた魅力の一つでしょう。(写真の黒部ダムの模型は宇奈月市の黒部川電気記念館にあります) |

≪黒部ダム ポイント≫

【堤高日本一】

堤高186mは日本一の堤高。ダム上部の岩盤の強度不足で堤高150mにする勧告が世界銀行側からあったにも関わらず、関西電力の粘り強い検討、試験の結果、堤高186mを勝ち得ることになりました。またこの関電側の度重なる試験によって新しいダム設計技術の有用な資料を得ることが出来ました。 |

|

|

|

|

発電用ダムなので、構造はシンプルです。天端には越流式の洪水吐がありますが、これは昭和44年にしか使用されたことはありません。ほかにバルブが5門あります。堤体右岸側には黒部川第四発電所へと水を送る取水設備があります。 |

| 関東圏から黒部ダムへは大町から行くのが一般的です。大町で黒部というと、写真の扇沢駅のことを指します。(JR大町駅でJR黒部駅までの切符を購入しようとして駅員さんに中々理解していただけなかった経験があります) |

|

|

|

|

日本で唯一のトロリーバス、電気で動くバスです。このバスで扇沢から黒部ダムまで行きます。黒部ダムに駐車場が設けられなかったことや、関電トンネルの換気の問題などがあってトロリーバスが使われる形になりました。側面に4本の黒い線が入っていますが、まさに黒4を表しているそうです。 |

| 黒部ダム駅にある模型。なぜかお金が投げ入れられていたり、、、ダムを御堤体として畏れの気持ちを持たれる方が多いということでしょうか。 |

|

|

|

|

堤体より少し下がった位置に新しく展望台が出来ておりました。この位置からのダムの眺めは非常に新鮮で、キャットウォークの横の動線と雨によって染み付けられた縦の動線は、迫って来るかのような動きをダムに与えています。 |

| 通常はこのバルブから放流します。取材日が5月の終わりごろだったため観光放流は行われていませんでした。観光放流は毎年6月26日から10月15日まで行われ、この観光放流は黒部ダム建設時に国と関電が交わした約束の一つです。 |

|

|

|

|

位置を変えて見るとダムのキャラクターラインの流れも変わり、また違った印象で見えてきます。ダム写真の醍醐味の一つは山岳地形とダムのキャラクターラインのマッチングを見つけることにあると思います。 |

| 黒部ダムの背中。背中側は驚くほどシンプルな構造です。猫のような丸い背中ですがこれで2億m3もの水を受け止めています。 |

|

|

|

|

黒部湖、別名 太田垣湖とも呼ばれるようですが黒部湖の方が一般的です。時の関電社長の太田垣士郎から取った名前ですが、この方は黒部ダム竣工式の9ヵ月後に亡くなりました。黒部ダム建設で陣頭指揮を執った太田垣氏の働きを記念して太田垣湖という名前が付されたのでしょう。 |

| 黒部湖遊覧船”ガルベ”。ガルッペという魔の川を意味するアイヌ語が”黒部”の名前のルーツという説があり、ガルベはガルッペから取られた名前です。ガルベは日本で最も高い標高で運行されている遊覧船です。 |

|

|

|

|

ダムが出来た場所は急峻な崖の間です。右岸側は首が痛くなるような急斜面がすぐ目の前まで迫っています。カモシカでも超えられないと言われる理由が実感できます。 |

| 天端から真下を見下ろす。下流の多くの部分がコンクリートで覆われています。減勢構造については水に隠れて見えないだけかもしれませんが、岩盤が良好なためそれほど大きな構造は無さそうです。バルブ自体も水を飛散させて岩盤へのダメージを減らしています。(それと同時に少ない水量でより派手に放流を見せる演出を行っております) |

|

|

|

|

ダムから下流方面の風景。断崖絶壁の山々が続いています。正面やや左手の高い山は南峰、標高が2300mでダム天端よりも800mほど高いです。 |

| 右岸側。写真右にケーブルクレーンの橋脚跡があり、その左手に休憩所、および展望台があります。写真の中央やや下には新展望台が出来ており、黒部ダムをやや見上げる全く新体験の角度から楽しむことができます。 |

|

|

|

|

右岸側に取水口があります。ここから黒部川第四発電所に水が送られ発電に使われます。年間発電量は10億kWh、日本でトップクラスです(日本最大の年間発電容量を誇る佐久間発電所は13〜14億kWhです) |

| 黒部ダム右岸にあるダムレストハウス。おそらくダムをモチーフにしたカレーライスが実際に売られているのはここだけでしょう。ライスアーチ式のダムで、貯ルー量は大人一人前。バルブからは毎秒10粒の福神漬が放流中。ダム湖にはチキンで出来た流木止め(網場)が設置されています。ちなみに私は経済上の理由で食しておりません。 |

|

|

|

|

黒部ダムから黒部川第四発電所の手前までは普通のバスを使っていきます。勿論これは一般人向けではなく関電黒部ツアー参加者のみになります。 |

| 黒部川第四発電所の近くのタル沢抗からの風景。中央やや右でガスを巻いている山が劔岳。左手は黒部別山、南峰。南峰は黒部ダムから見えます。 |

|

|

|

|

バスを降りてから発電所まではインクライン(ケーブルカー)を使います。つるべ式なので途中で登りと下りとすれ違います。 |

| 発電所の心臓部。発電所は地下に設置されているために景観保護に一役買っています。またどんな気象条件でも関係ないため作業者の安全が図られるメリットもあります。 |

|

|

|

|

お椀状の部分に高圧の水を当てて水車を回転させます。この種の水車はペルトン水車と言われます。比較的落差が大きい場合(400m以上と言われています)や水量が少ない場合に用いられますが、今回は落差が545.5mの高落差のためペルトンが採用されたのでしょう。 |

| 所変わって、立山の雄山山頂付近からの黒部ダム湖の最上流部分。黒部ダムも堆砂の多いダムです。堤体方面は残念ながらガスっていましたが、晴れていれば見えるそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|